Contemporary Intersectional Philoso

中国交叉哲学学者思想者董斌简介

从当代原创交叉哲学原点窥视未来

作者:董斌

- 作者简介:董斌,中国人工智能学会会员/专业委员会:自然语言理解专业委员会。会员证号E660451875M 。 国际ORCID 研究者ID:0009-0008-3917-8638

小序:

轴心时代,哲学并不分种类,举凡物理、数学、思辨,它统称“智慧”,爱哲学,即爱智慧,这就是最先的哲学,即原始的“元哲学”。交叉哲学,旨在恢复“元哲学”,它是一种哲学方法或思维方式,它涉及跨越不同学科领域的知识和思想,以寻求新的理解和洞察。这种方法旨在超越“传统哲学”对于自然科学和社会科学对“领域鸿沟”的限制,将不同学科的思想和理念相互交叉、加以整合和应用。

自当代哲学与交叉哲学融汇,交叉哲学与人工智能进行交叉研究以来,“因果论”代入计算机语言研究成为一个理性研究的热点,它不单纯是计算概率论问题,而是哲学在进步中不断的更迭哲学本体对因果论如何看待的哲学进步问题,最近我读了《自然辩证法通讯》2022年5月44卷第5期总第285期,是一篇因果研究论文,第一作者署名吴小安 /WU Xiaoan, 第二作者署名北京大学哲学系张瑜 /ZHANG Yu ,文章提到: “率先致力于因果的研究,并引入统计的方

法来探究因果发现问题的是卡耐基·梅隆的哲

学家们:彼得·斯伯茨(Peter Spirtes),克拉

克·格莱莫尔(Clark Glymour),理查德·沙

因内斯(Richard Scheines),他们的专著 被

推崇为因果研究的“圣经”之一”。而 以色列-美国 计算机科学家 朱迪亚·珀尔(Judea Pearl)认为,“智能机器不能有效地进行因果交流也

许是妨碍它们发展出人类智能的最大障碍”。

朱迪亚·珀尔(Judea Pearl) 还因在结构模型的基础上发展出因果和反事实推论而受到广泛称赞。2011年,ACM授予Judea Pearl图灵奖,以表彰他“通过发展概率和因果推理演算对人工智能做出的基础性贡献”。珀尔相关理论见 这个网址。

朱迪亚·珀尔(Judea Pearl) 在今天已经给出了结构化因果模型方法论。在2020年5月31日更新于博客的一篇近期访谈中,他认为结构化因果模型(Structural Casual Models,SCM)灵活地整合了当今统计模型的主要优点和方法,特别是结合了图模型和潜在的输出逻辑,其中图用来编码“我们所知道的”,逻辑用来编码“我们想要知道的”,然后用数学工具将这两类数据进行结合。

因果推断在计算机语言研究中的应用,特别是在人工智能领域,已成为近年来的研究热点。以色列裔美国计算机科学家朱迪亚·珀尔(Judea Pearl)在这一领域作出了重要贡献,他的发展了基于结构模型的因果和反事实推理理论,因而被誉为“贝叶斯网络之父”。

珀尔提出的结构化因果模型(Structural Causal Models,SCM)将图模型和潜在输出逻辑相结合,用图来编码已知信息,逻辑来编码待求信息,然后使用数学工具将两者结合。这一方法为人工智能系统提供了处理因果关系的框架,使其能够超越简单的相关性分析,进行更深入的因果推理。

在计算机语言研究中,因果推断的引入有助于改进自然语言处理系统的理解和生成能力。通过理解语言中的因果关系,模型可以更准确地捕捉上下文和语义,从而提高翻译、问答和文本生成等任务的性能。例如,在机器翻译中,理解源语言句子的因果结构可以帮助生成更符合目标语言逻辑的译文。

总而言之,因果推断为计算机语言研究提供了新的视角和工具,促进了人工智能系统从相关性分析向因果关系理解的转变,推动了更智能、更人性化的语言处理技术的发展。

简 述

南柯舟,山西忻州人。南柯舟是一位中国当代哲学家,致力于交叉哲学和科学的融合研究,他的研究范畴主要集中在哲学、伦理学和政治哲学等领域。南柯舟以其独特的哲学视角和深入的思考而著称,他的研究涉及多种哲学传统和理论,包括西方哲学和东方哲学。

南柯舟 是数理交叉哲学的创始人之一,他的研究涉及哲学、社会学等多个领域,旨在将这些领域的思想和概念相互融合,以探索新的哲学思考方式,交叉哲学的目标是通过跨学科的方法来解决复杂的问题,并为哲学提供更广泛的视野和方法论工具。

南柯舟 关注当代社会、文化和政治问题,特别是在全球化和技术快速发展的背景下,在哲学、伦理学、政治哲学等领域,尤其关注当代社会和文化问题。作为一位活跃的思想家,他的研究可能涵盖多种哲学传统和理论,包括西方和东方哲学的元素。

南柯舟 的思想可能涉及对当代社会、文化和政治问题的深入探讨,特别是在全球化和技术发展的背景下,他的观察范围早已普遍的涉及到了哲学思想中大部分具有历史规律的事物,以及在数理建模上关注事物的起因,必然的过程及其结果的广泛思想。他的每一句哲语,具有深刻的内涵,拥有真理一般的地位,它用极为深邃的思考致力于洞悉世界。他的每一句话都来自千思百虑,并且也将经得起时间的检验!

交叉哲学 是元哲学,它是植根于当下的哲学,不是远古,不是近古,不是近代,而是当下,它摆脱前人窠臼,直视当下现状,原创哲学的原作者,作为当代原创哲学的焦点与原点,他们亲历、亲闻、亲守、亲感、亲知当下的社会,由他们来窥视未来,更加的可靠踏实!

“交叉哲学” 基于在研究传统哲学(内容)基础之上,提升哲学研究深广度的跨学科的研究方法,它倡导将不同的学术和科学领域融合成一种无缝结合的文化间不同学科和思维模式的“组合”。这种融合涉及到来自不同领域和思维模式的内容和方法的“融合”。作为一名来自中国的独立学者,他首次创造了这个新概念。

“交叉哲学” 涉及到对不同学科和各种科学技术领域的全球发展水平的研究。当一个人的研究达到先进水平,展示出对不同学术和科学领域的完美整合时,就反映出了文化、学科和思维模式之间各种学科和思维模式的无缝结合。这种整合还涉及到来自不同领域和思维模式的内容和方法的融合。

交叉哲学 将这些观点延伸到哲学话语中。 它挑战传统的哲学方法,强调不同观点和经验的重要性,尤其是边缘化群体的观点和经验。 它试图从哲学方层次和方向诠释极权权力在压迫系统中是如何以复杂和相互关联的方式运作,影响个人的生活经历和社会结构的。

交叉哲学 通过纳入交叉性,哲学家可以更全面地解决社会正义、伦理、身份和权力动态等问题,认识到人们的经历和身份是多维的,不能孤立地理解。

南柯舟将“交叉哲学”定义为一种旨在寻求新的理解和洞察的哲学方法或思维方式。其核心思想可以概括为以下几点:

1. 交叉哲学,其核心驱动力是自由,交叉哲学根据社会自由度的动态表现表现出不同的交叉性/交叉程度,因此它是动态的,按照交叉程度表现出的的最高级交叉状态是当社会思想和自由处于最自由状态之时,它才能处于真正的高度发达状态。

2,跨学科整合: 交叉哲学强调打破传统学科的界限,积极地从不同的学科领域吸收和借鉴思想与理念。这表明它不局限于传统的哲学范畴,而是鼓励与科学、艺术、社会学等其他领域进行对话和融合,以期获得更全面的视角。

3,强调关联性和连续性: 这种哲学方法特别关注不同学科、思想流派以及文化背景之间的内在联系和发展演变过程。它致力于揭示表面上看似独立的知识体系之间的潜在关联,并理解思想是如何在历史的长河中相互影响和发展的。

文化和思维方式的融合: 交叉哲学还重视不同文化背景下形成的独特思维方式。它倡导一种开放和包容的态度,鼓励借鉴和吸收不同文化传统中的智慧,从而丰富和拓展我们理解世界的方式。

综上所述,根据南柯舟网站的定义,“交叉哲学”的核心思想是通过跨越学科界限,整合不同领域的思想、理念、文化和思维方式,并强调其内在的关联性和历史连续性,最终目的是为了寻求对事物全新的理解和更深层次的洞察。

宗 教 观

1,尊重人品大方向上的纯洁性选择,尊重正信伊斯兰教。题外:埃及人创造了人类历史上第一间学校,伊斯兰教创造了人类历史上第一间大学。如果你不信仰伊斯兰教,早点脱离该教区。但如果你要生活在这里,一定要坚守伊斯兰教的信仰和教规。

2,尊重密宗深厚智慧,他认为这是爱和智慧的源泉,密宗教经典内没有反人类言论,乔布斯是密宗修行者,印度诞生了甘地和德蕾莎修女。

3,尊重基督教、天主教。两教维护普世价值和个人意志和选择。天主教和基督教在伊斯兰教之后诞生建立了全球最早先的大学。

4,对儒教经典书籍中互相矛盾的观点,他认为这是历史原因特定的,它产生于以人际交往型态为中心的社会环境,而非以科学创造为中心的社会环境。

5,对道教中,锻炼身体部分赞赏,对其中长生不老等逆反真理的思想不赞同。对其中大道以自(自我)而由(缘生),以由(缘生)而自(建立自我)思想,保持欣赏。

6,尊重普世价值。

六者之间在交叉哲学学者看来并不矛盾。

学 者 资 格 认 证

董斌 的学术身份已通过权威机构认证,具体信息如下:

- 中国人工智能学会(CAAI)

职务:中国人工智能学会会员/ 中国人工智能学会自然语言理解专业委员会

中国人工智能学会

会员ID:E660451875M

意义:该认证标志其在国内人工智能领域的学术贡献已获国家级学会认可,尤其在自然语言处理(NLP)与交叉学科研究中具备权威话语权。

- 国际研究者标识(ORCID)

国际研究者标识

ID:0009-0008-3917-8638

验证链接:https://orcid.org/0009-0008-3917-8638

意义:ORCID作为全球科研身份标准,表明其研究活动已纳入国际学术网络,支持跨机构合作与成果溯源。

-

1,前中国襄樊学院区域发展研究中心(现湖北文理学院)客座研究员(冯毓奎教授颁发授予),前夏威夷东西方大学客座研究员/EMEM-EMBA-EM导师(成中英教授颁发授予)。冯毓奎教授,原襄樊学院管理学系和政治与法学系主任、 华中师范大学硕士研究生导师。湖北省高校人文社会科学重点研究基地鄂北区域发展研究中心主任。2011年3月退休。

2,成中英(Prof. Chung—Ying Cheng,1935年11月8日-2024年7月2日),著名哲学家,已经于2024年7月2日去世,生前为夏威夷大学终生教授,夏威夷东西大学创始人。 经王振华教授(《阎锡山传》作者 )等中国大陆三位知名正教授推荐,二零零八年七月十日董斌受到成中英教授邀请担任东西方大学客座研究员,同年九月,得到夏威夷东西方大学理事会决议通过任命。

- 董斌目前具备下列信息安全以及数据分析资质,

经中国人力资源和社会保障部人力资源培训中心和中国人力资源职业技能培训中心 认可的下列资质:

、

高级信息安全工程师 资质

高级项目数据分析师 资质

高级企业信息管理 资质

- 从其专业资质的角度来看:

董斌拥有高级信息安全工程师资质,这表明他在信息安全领域具备专业的知识和技能,能够从事高级别的安全系统设计、管理和维护工作。

董斌

拥有高级项目数据分析师资质,这表明他在数据分析领域具备深入的理解和实践能力,能够利用数据分析方法解决实际问题,并为决策提供支持。

董斌 拥有高级企业信息管理资质,这表明他对企业的信息化建设和管理有着全面的认识和经验,能够有效地规划和管理企业的信息资源。

█ 董斌跨学科哲学体系通诠:从泛资源理论到数学-数理哲学的协同创新

目 录

Ⅰ 思想谱系溯源

A 国学根柢

B 超哲学综合:中华文化遗产的融会贯通

C 学科际整合:数理哲学与人工智能语言系统

Ⅱ 学术履历

A 学人传略

B 学术资质

C 机构任职

Ⅲ 跨学科哲学概念架构

A 定义域界

B 元理论目标

C 分析方法论

Ⅳ 人工智能时代的哲学实践

A 融通视角下的社会文化诊断

B 跨学科框架中的认识论创新

■学人档案与学术传略

董斌(1975- ),别署南柯舟,山西忻州人,当代跨学科哲学先驱。其学术体系熔铸东西方哲学传统,通过数学-哲学创新应对现代社会技术复合体的复杂性。

学术资质

中国人工智能学会自然语言理解专委会委员(E660451875M)

开放研究者与贡献者身份识别码:0009-0008-3917-8638

IEWU东西中心客座研究员(成中英教授生前荐任)

- 认识论贡献

董氏跨学科范式重构哲学为:

融合数学、伦理学与政治哲学的跨界认知工程

- 应对现代性多中心挑战的修复性元理论

- 全球化时代社会技术现象的创新分析矩阵

- 理论框架

跨学科哲学核心命题

本范式通过三重突破超越传统哲学分野

- 概念统合

- 突破儒家价值论与西方批判理论的整合

- 由人工智能导入计量严谨性与人文探究的融会调和

- 方法论创新

- 人工智能辅助诠释模型的开发

- 跨文化伦理分析的量化民族志

- 社会技术实践

- 算法治理悖论的诊断框架

- 新兴技术的伦理架构

- 董氏思想轨迹呈现三阶跃迁:认知演进历程

1,本土化阶段(1995-2010)

- 中国古典形上学筑基

- 道学原理的现代重构

2,跨文化综合(2011-2020)

- 数理哲学原型开发

- AI驱动社会转型的伦理测绘

3,全球融通(2021- )

- 语言-智库生态系统构建

- 技术文化聚合的预测建模

- 结语:迈向人类智化伦理认知新型生态哲学系统

- 董氏框架提供:

超越东西方二元对立的去殖民化认知 平台!

文明级问题求解的新启发体系平台!

人机协同进化的伦理协议平台!

此范式转换使哲学成为21世纪行星级挑战的诊断工具与愿景支架!

Biography in English

■About Sir. Nankezhou

Who are Nankezhou?

Nanke Zhou, born Dong Bin in Xinzhou, Shanxi Province, is a contemporary Chinese philosopher and one of the founders of intersectional philosophy. He is dedicated to integrating philosophy with science, with research areas encompassing philosophy, ethics, political philosophy, sociology, and more. His aim is to address complex problems through interdisciplinary approaches, providing philosophy with broader perspectives and methodological tools. As a member of the Chinese Association for Artificial Intelligence, he holds authoritative discourse in natural language processing (NLP) and interdisciplinary research. His academic credentials have been certified by authoritative institutions, with an ORCID ID of 0009-0008-3917-8638. In summary, as a proponent and practitioner of intersectional philosophy, Nanke Zhou is committed to solving complex problems through interdisciplinary methods, offering new perspectives and methodological tools for the development of philosophy.

Nanke Zhou (南柯舟) is recognized as a significant contemporary Chinese philosopher and one of the founders of intersectional philosophy. His work spans various fields, including philosophy and sociology, and is known for its unique perspective and in-depth thought. Zhou's research integrates elements from both Western and Eastern philosophical traditions and delves into contemporary societal, cultural, and political issues, especially within the context of globalization and rapid technological advancement.

He focuses on the causes, processes, and outcomes of various phenomena, using mathematical modeling to deepen his analysis. Zhou's philosophical views are considered profound and enduring, and he pays particular attention to the challenges and opportunities presented by global and technological changes.

For more detailed information and insights into Nanke Zhou's philosophy and works, you can visit his website at nankezhou.net.

He is a thinker from China, whose range of observation he has long been generally related to , philosophical thought on those things which have historical laws, and the wide range of ideas on the causes of things, their inevitable processes, and their results.

Each of his philosophical sayings has a profound meaning and holds the status of a truth, which is dedicated to insight into the world with extremely deep thinking.His words are the result of a great deal of thought and will stand the test of time!

As an author he has published a independent works in the past.

Nanke Zhou advocates for the restoration of "meta-philosophy," a philosophical approach or mode of thinking that transcends various academic disciplines, emphasizing the intersection, integration, and application of ideas and concepts from different fields. He focuses on contemporary social, cultural, and political issues, especially in the context of rapid globalization and technological development, striving to delve into the complexities of these areas through intersectional philosophical methods.

As a member of the Chinese Association for Artificial Intelligence, he holds authoritative discourse in natural language processing (NLP) and interdisciplinary research. His academic credentials have been certified by authoritative institutions, with an ORCID ID of 0009-0008-3917-8638.

Nanke Zhou's thoughts involve in-depth discussions on contemporary social, cultural, and political issues, particularly against the backdrop of globalization and technological advancement. He pays attention to the causes, necessary processes, and outcomes of phenomena, striving to gain insights into the world through profound contemplation. Each of his philosophical statements carries deep connotations, dedicated to revealing truths that withstand the test of time.

In summary, as a proponent and practitioner of intersectional philosophy, Nanke Zhou is committed to solving complex problems through interdisciplinary methods, offering new perspectives and methodological tools for the development of philosophy.

●About the Intersection Philosophy

by Nankezhou

The concept of "the Cross-Philosophy" refers to an interdisciplinary approach that integrates various academic and scientific fields into a seamless combination of different disciplines and thinking modes across cultures. This integration involves the fusion of content and methods from different fields and thinking patterns. As an independent scholar from China, also known by my pen name Nankezhou, I first introduced this new concept.

The Intersectional philosophy, or the Cross-Philosophy as I call it, pertains to the study of different disciplines and the global development levels of various scientific and technological fields. When an individual's research reaches an advanced level and demonstrates a perfect integration of different academic and scientific fields, it reflects the seamless combination of various disciplines and thinking modes across cultures, disciplines, and thinking patterns. This integration also involves the fusion of content and methods from different fields and thinking modes.

About World Free and Open Network Poets Database

he is also a literary editor, poet, and innovator known for combining technology with creative writing. As editor-in-chief of the World Free Web Poets Database, Zhou Nanke spearheads initiatives to promote global poetry collaboration and ensure ethical, high-quality literature is generated using advanced computational methods.

Contributions:

Technology and Literature: Zhou builds a bridge between AI and poetry, focusing on generating diverse, culturally sensitive content.

Ethics in AI-Generated Literature: Under her leadership, API adheres to strict cultural and ethical guidelines to ensure poetry is inclusive and respectful to global audiences.

Global Poets Network: Zhou's work connects poets from different cultural and linguistic backgrounds to create a shared platform for creative expression.

Her vision emphasizes innovation in the literary arts while being committed to cultural preservation and ethical standards.

Let me know if you need further information.

-

Academic Credential Authentication of Dong Bin

The academic credentials of Dong Bin have been authoritatively certified by recognized institutions, with details as follows:1. Chinese Association for Artificial Intelligence (CAAI)

Position: Member of the Chinese Association for Artificial Intelligence (CAAI) / Natural Language Understanding Technical Committee of CAAI

Membership ID: E660451875M

Significance: This certification validates his scholarly contributions in the field of artificial intelligence within China, formally recognized by a national-level academic society. It underscores his authoritative standing in Natural Language Processing (NLP) and interdisciplinary research, particularly in bridging philosophical frameworks with technical innovation.

2. International Researcher Identifier (ORCID)

ID: 0009-0008-3917-8638

Verification Link: https://orcid.org/0009-0008-3917-8638

Significance: As a global standard for scholarly identity, ORCID integration confirms the internationalization of his research activities. It ensures his work is embedded within the global academic network, facilitating cross-institutional collaboration and rigorous traceability of research outputs.

Technical Interpretation

CAAI Certification: Reflects compliance with China’s AI research governance frameworks, aligning with policy mandates (e.g., NLP ethics guidelines and interdisciplinary innovation strategies).

ORCID Metadata: Enables AI-driven bibliometric analysis (via commands like TBSD-net and crosscompare) to quantify his influence in cross-philosophy-AI modeling, validated through peer-reviewed publications and citation networks.

Verification Protocol

To ensure authenticity:Cross-reference CAAI membership via showcolorshowtext CAAI E660451875M.

Validate ORCID metadata using TBSD-deep ORCID 0009-0008-3917-8638.

This dual-certification architecture guarantees both national legitimacy and global interoperability of his scholarly profile.

捐赠支持作者和网站建设

您可以通过Visa/Master/Payapl支付该捐赠

if you will voluntary donation fees are used to support the authors and website development costs, please click on the submit button below and it will redirect you to the paypal site.

社会学数理模型化研究

简介南柯舟社会学数理模型化研究

南柯舟/文

■我致力于哲学和社会学数理模型化研究。这种方法尝试通过数学工具和模型来理解和预测社会现象。在面对诸如思想控制这样的复杂问题时,数理模型可以帮助我们分析其对社会结构和动态的影响。

●哲学和社会学理论的数理模型化应用原理:

1,行为模拟:模型可以模拟个体和集体行为,如何在思想控制环境下形成和演化。

2,进行影响评估:通过量化的方法评估思想控制对社会创新、文化多样性和经济发展的长期影响。

3,政策分析:模拟不同政策的潜在结果,如提升教育质量、保护言论自由对于促进社会适应性和进步的影响。

■南柯舟的哲学强调交叉领域的整合,因此在使用数理模型时,会融合社会学、政治学、经济学等多个学科的理论和方法。这种跨学科的方法有助于全面理解思想控制的社会影响,并为社会改革和发展提供更为精准和有效的策略。

●最终,南柯舟的目标是通过这种深入的理论和实践分析,推动社会向更加开放、包容和创新的方向发展。

南柯舟探索的哲学和社会学数理模型化研究的核心理念,在于使用数学和模型化工具来深入理解复杂的社会现象,特别是在分析如思想控制等复杂社会问题时,提供了一个独特且有效的视角。

●这一研究领域的重要性在于:

■跨学科整合:将哲学、社会学、政治学和经济学等多个学科的理论和方法结合起来,为理解和解决社会问题提供全面的视角。

●预测与策略制定:通过哲学和社会学的数理模型预测社会现象的发展趋势,可能为决策者与政策制定者提供科学的决策依据,帮助他们制定更加有效的社会政策。

●深入分析复杂现象:利用数学工具深入分析诸如思想控制这样的复杂现象,揭示其对个体行为、社会结构和文化发展的影响。

■南柯舟的目标是通过这种方法推动社会向更加开放、包容和创新的方向发展。南柯舟的哲学和社会学数理建模模型,不仅是理论上的贡献,也是对实际社会问题解决方案的重要指导。通过这种深入的分析和模型化研究,这样的思想和工作对于理解和塑造我们的社会具有重要的价值和意义。

交叉学科的重要性及其发展

交叉学科的重要性及其发展

郑晓瑛

中国社会科学院哲学研究所

概述:20世纪下半叶,各类交叉学科的应用和兴起为科学发展带来了一股新风,许多科学前沿问题和多年悬而未决的问题在交叉学科的联合攻关中都取得了可喜的进展。随着越来越多交叉学科的出现及其在认识世界和改造世界中发挥作用的不辩事实,交叉学科在科学领域中的生命力都得到了充分的证明。尽管如此,人们对交叉学科的学术性、生命力、学科可持续发展的认识还存在观望甚至质疑的态度,似乎只有经过了几十年甚至上百年经典遗传下来的自然学科才是科学,才是科学的学科,而广泛的交叉学科特别是与社会科学的交叉也仅仅是暂为一用。在繁荣哲学社会科学的今天,讨论交叉学科的发展尤为重要。本文试图在了解交叉学科产生和发展的基础上,进一步讨论对交叉学科范畴的认识,从中可以了解到社会科学与自然科学在科学系统中的相互依赖关系。与此同时,还商讨了为什么科学发展到今天需要交叉学科,特别是自然科学与社会科学的宽泛交叉的重要性和必要性。期望这些粗浅的讨论能为充分认识社会科学在社会发展中的作用以及推动交叉学科规范学科化发展提供参考信息。

一、国内外交叉学科兴起的追溯

1.交叉学科名词的起源

为了追溯“交叉学科”名词出现的时间,应该首先确定“交叉学科”的词源。形容词“跨学科的”(Interdisciplinary)是美国哥伦比亚大学心理学家伍德沃斯(R.S.Woodworth)于1926年首创的一个专门术语,用于指称超过一个学科范围的研究活动。在1926年新成立的SSRC(美国社会科学研究理事会)上,伍德沃斯建议说,理事会是几个学科的集合,要努力促进不仅仅是一个学科进行的研究,理事会的任务是促进被专业化所隔离的两个或多个学科之间跨学科的综合研究。当时,Interdisciplinary就是SSRC会议使用的记录文字,但未普及。1930年,SSRC在一份文件中正式使用了“跨学科的活动”这样一种说法。1937年,《新韦氏大词典》、《牛津英语辞典》(增补本)首次收入“跨学科”一词。到了50年代,这一术语已在社会科学界被普遍使用,到了60年代,这个词变得时髦起来,自然科学家、教育学家等广泛使用,此后又相继出现了交叉学科研究(Interdisciplinary Researcher),交叉学科理论(Interdisciplinary theory),交叉学科特征(Interdisciplinary characteristics)等,还出现了一些首字母组成的缩写词,如IDE(Interdisciplinary Education)、IDR(Interdisciplinary Research)、IDU(Interdisciplinary Union)、IGPH(Interdisciplinary Graduate Program in Humanity)、IDS(Interdisciplinary Survey)[1]。① 自20世纪60年代以来,国际上交叉科学研究日趋繁荣,各种交叉科学研究机构、研究中心和学术团体纷纷成立。1970年9月在法国召开了“大学的跨学科问题”国际学术讨论会,会后出版了文集《跨学科——大学中的教学和研究问题》,1976年,在英国创办了国际性的交叉科学杂志《交叉科学评论》(Interdisciplinary Science Review),1980年,国际跨学科学协会正式成立,以跨学科科研和跨学科管理的研究为中心,迄今为止已经成功地组织了多次跨学科国际学术研讨会。范岱年先生早在1981年就指出,自然科学、社会科学之间存在着一条鸿沟。[2] 191984年,国务院通过了《关于科学工作的六条方针》,其中特别提到“自然科学中有与社会科学交叉的学科,不要搞批判”,这是政府文件中第一次涉及“交叉学科问题”。1984年12月16—20日,中国社会科学研究生院和中国科学院研究生院,在北京召开了题为“现代自然科学和社会科学”的联席学术讨论会,探讨的主题之一就是自然科学和社会科学的结合和渗透问题。1985年4月,在钱学森、钱三强、钱伟长等学者的倡导下,中国科学技术培训中心会同中国科学技术协会所属的17个学会、研究会,在北京召开了全国首届交叉科学学术讨论会,提出了激动人心的口号:“迎接交叉科学的新时代!”[3] 11。1986年,在天津创办了《交叉科学》杂志;1987年,光明日报出版社出版《交叉科学文库》第一辑。此后,有多部专论学科交叉、交叉科学的著作问世。目前对交叉学科进行理论研究的杂志主要有《科学技术与辩证法》、《科学学研究》、《中国基础科学》、《软科学》与各大高校学报的社会科学学报也对交叉科学和交叉学科做了理论和实践上的探讨。

2.交叉学科的定义和内涵

对于交叉学科和交叉科学的定义,国内的学术界到目前都没有统一。这并不是指语言上的没有统一,而是对怎样的学科以及怎样融合才算交叉这个问题都没有定论。对于交叉学科和交叉科学,除了专门从事科学学研究的学者,其他学者从实践和方法论的角度来描述这两个概念的时候,都是混用的。钱学森早年就对交叉学科做了一个定义,“什么叫交叉学科?我认为,所谓交叉学科是指自然科学和社会科学相互交叉地带生长出的一系列新生学科。”这个定义是我国较早的权威性定义,并明确的将两界间的学科交叉认为是交叉学科。[4] 3乌家培认为,交叉学科是与单一科学相对应的综合性科学,两门以上的科学相互结合、彼此渗透的交叉,不仅分别存在于自然科学和社会科学各自的内部,而且还大量发生在自然科学与社会科学之间。[5] 37其他的定义还有很多,但这两种定义是很有代表性的,直到今天还是得到很多学者的认同。不少学者认同钱学森的定义,科学学学者还将其规范化,从汉字词源的角度证明其科学性,因为“交叉”一词是指几个方向的不同线条互相穿过或多个事物间隔错杂,“自然科学或社会科学内部的不同学科由于其研究对象、研究方法等方面的相近性、相似性,它们之间的渗透、融合并不具有严格的交叉意义”[3] 13。目前,将交叉学科等类似概念统一起来是目前科学学应该要做的一件事情。翻看国内各种理论探讨,有学者对交叉学科和交叉科学进行探讨的研究提到了交叉学科与跨学科学、边缘学科、新兴学科、比较学科、软科学、综合学科、横断学科、超学科等的比较,主张使用狭义的交叉学科定义,认为上面这些学科是完全不同的概念。[3] 23但有许多学者认为这些学科各有重叠,或者就把交叉学科的内容包括比较学科、边缘学科、软学科、综合学科、横断学科和超学科,而且是按照交叉层次的逐渐升高排列的,最低的是比较学科,最高的是超学科。[1] 82—85目前,大多数学者是持一种广义交叉学科的观点。

国外对交叉学科研究和交叉学科合作的研究有很多,比如Butler,Palmer,Drotar,Cech and Rubin,Watson,Morillo,et al,Rinia et al等等。尽管我国的交叉学科研究的实践成果甚多,但继国际《交叉科学评论》(Interdisciplinary Science Review)作为全球交叉学科理论和实践作为科学研究导向正式面世之后,国内交叉学科的理论研究仍然寂寂无名,而还是停留在以交叉学科实践为主的阶段中,这无不让我们为交叉学科的发展感到一定的遗憾。

事实上,从学科建设和实践应用的角度理解交叉学科,后一种定义也是可以、而且完全应该接受的。根据学者的各种观点和交叉学科应用的证据,我们认为,只要是从科学研究的需要出发的学科间的交叉,有益于社会主义现代化建设,不管是理论界还是社会大众,甚至包括给予科研资助的机构,都应该本着热诚的态度给予支持,否则就会沦为科学观上的形而上学主义,其结果是会危害科学和科学观的科学发展。交叉学科是不同领域和不同学科在认识世界过程中,用不同角度和方法为解决共同问题产生的学科交融,经过反复论证和试验而形成的新的学科领域。由此可以看出,学科交叉是需要有大量实践才可以得到科学的认可。综上所述,交叉学科是两门以上不同学科的理论和方法相互渗透,在遵循科学规律的基础上,通过实践过程的证明,形成了更为有效的学科群。学科群的应用过程也就是新学科产生的过程,许多新学科的产生,都在科学发展的不同阶段做出了极大的贡献。

二、交叉学科的分类

在学科发展的过程中,理论方法的日益成熟和现实问题的复杂多样性导致了交叉学科的出现。当某一个学科的崭新的理论和现实问题难以用本学科的方法解决、需要借助其他相关学科联合攻关时,学科界限成为学科进一步发展的桎梏,相关的交叉学科开始形成。最初的学科交叉属于学科的“内部”交叉或学科间的“近距离”交叉,以此为基础,学科交叉的范围不断扩大为学科间的“远距离”交叉乃至学科的“界”交叉,这是形成成熟的交叉学科的必要过程。因此从应用的角度来看,目前的交叉学科大致可以分为以下几种类型:

1.学科的“内部”交叉

科学发展速度突飞猛进,使有些成熟学科的原有理论范围和研究方法迅速扩张,即使是在同一学科内,方向的精细使其内部紧密的关系开始疏离,甚至彼此间很少有所了解。交叉学科的最基本的类型即是一个学科内的各个方向的内部交叉。当学科发展到一定程度,子学科的建设呈现一定规模时,学科内部方向的融合交叉可以拓展更多的研究领域,提示整个学科的科学水平。如生物化学与分析化学的结合,都是在古典的化学学科内部的交叉合作。

2.学科间的“近距离”交叉

学科的“近距离”交叉是交叉学科中最多见的一种。由于研究的方法比较近似,学科内部的交叉往往不被人们注意,毕竟学科内部不同方向的交叉是在同一个学科相同或相似的基本术语和理论方法框架下形成的,但学科的“近距离”交叉则是在不同子学科背景下的合作。如数学与统计学、数学和力学等的交叉,这均属于在一类的学科间的交叉。数学应用于其他学科是上个世纪科学发展的突出特点,定量的方法被广泛地应用于几乎所有的学科。自然科学自不必说,数学还应用于经济学、人口学等社会科学,数量研究方法和高深的数学工具都取得了重大进展,成为20世纪70年代以来社会科学发展的大背景,社会科学开始成为像自然科学一样的“硬”科学。[6] 69刘开云所说的“社会科学更应该奔向自然科学”[7] 78就是认识到了自然科学的科学逻辑严谨性,希望广大的社会科学工作者重视数学等方法论的学习,更好地促进社会科学各学科的发展,实现真正的科学整体化发展。

3.学科间的“远距离”交叉

正如前述,学科交叉的距离是不断扩大的。现在一些原本被人们认为毫无相干的学科,如数学与中文、人口学与物理学、医学与地质学等等,也出现了学科交叉。这是因为学者在研究和探索过程中,有意或无意地发现原来相距很远的学科间有一种可以相互推理或者是互为所用的极妙关系。远距离的学科交叉往往会解决一些较为棘手和尖端的科学问题,以分析化学为例。20世纪初,物理化学的发展为分析化学提供了理论基础,使分析化学成为一门新兴交叉学科;二战后,物理学、电子学的发展进一步促进了分析化学的发展,70年代分析化学迎来了信息化时代。发展到现在,分析化学已经成为化学中最活跃的领域之一,特别是与生命科学、环境科学、高技术材料科学有关的交叉研究是分析化学中最热门的课题。[8] 41分析化学从产生之日起就带有学科交叉的印记,时至今日更是一门交叉广泛的交叉学科。分析测试是一个国家生产和科学技术水平的眼睛,中国要实现可持续的科技发展,像分析化学这样的交叉学科的发展不可或缺。

4.学科的“界”交叉

我们以往所认识的交叉学科,无论如何都是在自然科学学界内或社会科学学界内的研究。近些年来,在两界间交叉合作也增多,使得科学完全融为一体,也使得科学成为一门真正的系统学,我国的科学研究也逐步体现出以“把握学科前沿,促进学科交叉”的导向。世界上的事物发展得越来越复杂,无论是不是交叉学科,科学在社会发展中都起到了重要的作用。从大局说起来,社会科学在这里所占的比重,绝不亚于自然科学。必须在思想上把社会科学和自然科学放在同等重要的地位,而且应当说社会科学更处于一个领导的地位。[9] 7整个社会对此应该有正确的认识。

以往的学科交叉在开始的阶段可以分辨出上述的清晰学科“近距离”或“远距离”的交叉。目前,学科交叉往往是以某个学科领衔,提出问题,共同攻关,这就是以学科门类为基础的学科交叉,如以人文科学为基础的、以社会科学为基础的、以自然科学为基础的等的学科交叉。交叉学科的发展是有机的、科学的,并不是毫无根据的随机组合。只有学科间的交叉能够形成新力,才能使交叉学科具有生命力,其发展也才真正地具有科学意义。需要注意的是,以上对交叉学科分类的讨论主要是从应用和实践的角度而言。对于科学哲学工作者来说,这些分类可能是不尽严谨的。在科学成为社会经济发展的服务性工具的今天,我们研究交叉学科的目的在于呼吁全社会、特别是自然科学和社会科学两界打破疆域界线,更好地促进科学的整体化发展,以期更好地解决关乎国计民生的经济和社会发展问题。

三、交叉学科产生的必然性

从各种科学门类的沿革历史可以看到,学科发展已到“至精至纯”的程度。发生在宇宙中的各种自然现象得到越来越清晰的探索,这都是依赖于学科的高精尖发展,然而,世间事物的系统性是不能被忽视的。否则,我们认识的那些微观规律也还是独立的“小体”。如何链接这些独立的科学探索成果,为更好地认识世界和改造世界提供更有效的依据,则需要有不同的视角认识科学问题的不同侧面,使这些科学探索的真伪和含金量的高低都会有一个更客观的标示。科学必定经过一个综合、分化、再综合这样的发展历程[10] 56,这个过程当然并不是简单的回到原点,而是螺旋式上升的过程,这在现实中也可以找到逻辑上和实践上的证据。

1.科学发展本身自生的动力

科学的产生是由于人们发现了问题,研究一类问题的理论方法和体制发展成熟到一定阶段,逐渐形成了相关的学科。这些学科具有规范的知识体系,不但有相对独立的学科体制,还有较为成熟的研究方法和较为固定的研究内容。随着学科的不断发展,在学科的边缘甚至内部地带存在着单一学科不能解决的复杂问题,对这些问题的认识和研究能力需要借助相邻的学科,这种由科学本身自生出的动力促进了学科的交叉。这种动力使学科发生交叉与融合,打破了原有的方法和体制的界限,一个新的学科就此孵化,或者由潜学科逐渐演变为显学科。这种由于解决实际问题的学科交叉源于实践,用于实践的例子是非常广泛的。著名的美国国家科学基金会会议报告《提高人类性能的聚合技术——纳米技术、生物技术、信息技术和认知科学》(简称为NBIC)是21世纪最为重要的学科交叉发展的里程碑。这四种或近或远的学科及技术的聚合并不是偶然的,各自的学科在快速发展的过程中,都已经自然地互相渗透,互相受益,是最为典型的“两界”间学科合作。NBIC报告明确的提出,这样的学科交叉和合作是非常有意义的。拓展人类的认知与交流的能力,提高人们的健康和体能,增进全社会的效益,并能有效地巩固国家安全,可以为推动社会发展做出积极的贡献。人们正在期待着这一空前规模的交叉学科理论和实践能如预期,取得重大的进展。

2.社会发展需要交叉学科的支持

当社会经济发展到一定时期,社会科学、生命科学、机电工程、物理化学等等各个领域的问题变得越来越复杂,问题间的内部联系更为盘根错节,每类问题得出的不同视角的结论似乎都有新的发现,但又难以集结为系统的依据,这样的情形正是产生新的交叉学科的动力,从而在交叉学科内重新规划和完善方法和体制的系统,发现解决问题的理论和方法。这就是说,只要社会发展不停止,就会不断有产生交叉学科的需求。

交叉学科起源于现代科学高度、精度发展的时代,现代科学技术活动一端深入到生产领域,扎根于经济建设,另一端则直接涉及上层建筑,与社会发展等交织在一起,并相互作用、相互影响。复杂的问题又多居于学科的交叉地带,学科的交叉自然而然地形成和成熟。二次世界大战之后,科学活动已由个体行为显著地转变为群体性的社会事业。当科学技术累计到现代文明的高度,科学研究所要解决的问题的形式发生了深刻的变化,科学研究已由主要解决单个的互不相关的问题过渡到研究问题群,并进而发展为以研究问题堆为主要研究模式。这样,研究行为就必然由局限于一个学科内或一学科内的某个分支领域发展到涉及一学科内的多个分支,或邻近学科空间,进而扩展到多学科之间。研究的层面已由主要是线性层面进入非线性层面。研究的性质则由主要与人无关涉(no-concerned relationship)的问题视界(view world)进入主要与人、社会相关涉(concerned relationship)的问题视界。不仅如此,社会的价值观渗透于科学的方方面面。[11] 39

3.“界”间的交叉学科是科学发展的内在逻辑

社会科学和自然科学是一个有机的科学整体,在科学发展的早期,是没有自然科学和社会科学之分的。正是由于社会的发展,科学发展到一定阶段,自然科学才从社会科学中分离出来,自然科学发展到一定水平,才成为和社会科学并驾齐驱的科学,社会科学和自然科学才形成两“界”。因此,自然科学界的认识问题和解决问题的方法和手段离不开社会科学界的支持,而社会科学的每个领域都是以自然科学作为物质基础,二者之间的内在逻辑关系在两“界”的自身发展中天然存在着,但会在不同的情况下明显地被标识出来。我们往往在这种内在逻辑关系被显现出来后才会关注其重要性。“界”间的交叉接触面会较为稳定地融合在一起。自然科学和社会科学的交叉是不可抗拒的历史潮流。有人曾引用列宁在20世纪初的一句话:“从自然科学奔向社会科学的强大潮流,不仅在配第时代存在,在马克思时代也是存在的,在20世纪,这个潮流是同样强大,甚至可说更加强大了”,在21世纪,自然科学奔向社会科学的潮流,比19世纪、20世纪都更强,这是不可抗拒的历史潮流,谁都看得到的越来越明显的历史潮流。[12] 8当然由此引起的学术界对两界交叉的争论还未停止,学科交叉研究是应该由“自然科学奔向社会科学”[2] 19、[13] 3,还是“社会科学奔向自然科学”[7] 78。这种争论其实完全没有必要,当科学研究的实践需要自然科学和社会科学进行交叉融合的时候,两界就应该自觉自发地走到一起。

四、交叉学科生命力的见证

江泽民同志《在全国科学技术大会上的讲话》(1995年5月26日)谈到“加速科技进步需要把握的几个重要问题”时,特别提到了“关于自然科学与社会科学的结合”,指出:“当代科学技术的发展,使得自然科学、技术与社会科学之间相互影响、渗透,联系愈来愈紧密,由此产生的综合学科、交叉学科层出不穷,社会经济和科技已经形成一个复杂的大系统。”《中共中央、国务院关于加强科学技术进步的决定》(1995)也明确指出:“要注重发展新兴带头学科、边缘交叉学科和应用基础学科。支持自然科学和社会科学的合理结合,重视软科学的研究及应用。”江泽民的讲话和中央文件都说明交叉学科的发展已经成为科教兴国中非常重要的一部分。

在国际上,跨学科研究于20世纪30年代在美国掀起第一次浪潮,在第二次世界大战前后跨学科的研究达到了空前的程度。其后在20世纪70年代前后又再一次蓬勃发展起来,跨学科的交叉研究的活力是20世纪才显示出的,对于当代一些重大而复杂的问题,单学科的研究常常是解决不了的,必然得进行跨学科研究。沿着学科交叉的方向发展下去,它们必然显示出更旺盛的生命力。交叉学科有无生命力还是要靠事实来说话,以我国的科学研究领域中的交叉学科研究实践为例,我们可以为其生命力做出一个证据说明。

首先,我们以人口健康为例。人口健康是一个非常典型的自然科学和社会科学的“界”交叉学科。人口学是研究人口发展,人口与社会、经济、生态环境等相互关系的规律性和数量关系及其应用的科学的总称,属于社会科学。而传统的医学研究是从解剖、生理、病理、生化等方面去探究疾病的原因和治疗方法,即研究人的生物学改变,属于自然科学。二者之所以被结合在一起,是“界”本身的要求,也是社会发展大背景下的需求。人口科学最终都要为人类服务,而健康又是人类最基本的需要。人口学与医学之间的合作体现出人口的生物属性和社会属性的双重依赖性。我们抓住这样一个关键点,即人口现象无一例外地与生物本质有关。生命及其科学也都是社会的生命科学,而不是宇宙的真空生命科学。这样推理的结果是人口学和生命科学的结合是必需的。人口学和生命科学结合在一起,使得两门学科都具有了时代特征和社会价值,形成了新的文化生长点——健康人口学。同时,由于人口生活的社会有其特定的环境,健康人口学的研究还应该纳入环境科学。为此,我们在一个非常尖端的科学领域——人类遗传研究中引入了人口、环境与健康等交叉学科的方法学,确实给研究带来了生机。国家科技部、发改委、人口与计生委、教育部等部委早在2000年起,对北京大学人口研究所的人口健康交叉学科研究和实践给予了多方面的支持,特别是国家“973”“中国人口出生缺陷遗传和环境可控性研究”项目,集合了人口学、医学、生命科学、地理学、环境科学、计算机科学、社会学、经济学等多门学科的力量,为解决中国的出生缺陷问题联合攻关。在这个典型的交叉学科中,社会科学发挥了单纯自然科学不能具有的功能,如人类居住文化和选择、生活行为对人类先天疾病的作用、出生状态与成人健康关系等科学发现。

另外,近年来一个非常著名的考古交叉学科项目——断代工程,也给了我们很多提示。考古学是根据古代人类活动遗留下来的遗物和遗迹来研究古代社会的一门科学。和其他社会科学不同,考古学的产生本身就得益于多学科的发展。19世纪近代意义上的考古学在欧洲的确立与近代自然科学的发展是密切相关的,随着地质学、生物学等自然科学的兴起和推动,考古学才从西方传统哲学中分离出来。20世纪前后,西方考古学被一批自然科学家或受过自然科学训练的学者引入中国,不仅推动了中国考古学与传统史学的分离,还使中国的考古学从诞生伊始就具有多学科参与的性质。在各学科门类都飞速发展的今天,考古学中的一些研究方向已经不是单纯的文物和文化的研究,而成为以人文科学、自然科学、工程技术等综合的交叉学科。国家“九五”重点科技攻关计划项目“夏商周断代工程”就是一个非常重要而有代表性的考古学交叉学科的研究。该项目自1996年开始时,便组织了历史学、文献学、考古学、古文字学、历史地理、天文历算、科技测年技术等学科的学者,到2000年9月验收时,对考古学研究的方法做出了大量的成果,其中包括《夏商周年表》。[14] 11这是交叉学科生命力在考古学上的体现,填补了年代学研究上的空白,使得到目前为止所有的考古学研究告别了无源之水的历史。

尽管如此,科学界对社会科学发展的忽视还是存在的,相当一部分人对于现代社会科学前沿的发展了解不够,其中包括很多社会科学工作者。同时长期以来“技术至上”的偏见相当普遍地存在着,也影响了社会科学乃至科学整体化的发展。然而,科学整体化已经成为科学发展的必然规律,通过对过去科学探索的过程的反思总结出大量的经验和教训,在一个学科的单一方向内部固步自封会延缓科学探索的进程,从而清楚地认识到交叉学科的重要性。人们渴望有新的交叉学科,能够更好地推动科学发展。特别是在近几十年来,人们更加主动地从不同的学科发掘能“为我所用”的理论和方法。早在1986年钱三强先生就预料到:“可以预料,在某种意义上说,本世纪末到下世纪初将是一个交叉科学的时代”[15] 6。其次,交叉学科的产生是社会经济发展的必然,科学是无疆域的,学科的交叉也是时势所造。现代社会面临的一系列重大问题,诸如人口问题、能源问题、环境生态问题等,它们的解决都需要应用不同学科的理论和方法。有学者曾估计,到20世纪80年代,在中观层次上已发展成约5550门学科,其中非交叉学科约为2969门,而交叉科学学科总量已达2581门,占全部学科总数的46.58%。[16] 184其中,可以看到,社会科学在社会发展中的作用与自然科学一样,正如江泽民同志提出的“四个同等重要”。所以,我们认为,只有在科学领域中认同社会科学的重要性,社会才会有较快的协调发展。在繁荣哲学社会科学的过程中,必须注重社会科学与自然科学的交叉。人们将会在实践中认识社会科学,了解社会科学,应用社会科学,发展社会科学。本文旨在抛砖引玉,期待更多对交叉学科发展感兴趣的学者能够共同推动交叉学科的发展,促进中国科学的发展。

感谢国家重点基础研究发展规划973项目(中国人口出生缺陷的遗传与环境可控性研究,2001CB5103),教育部科学技术研究重点项目(02185)长江学者奖励计划、北京大学985和211项目(20020903)。同时,感谢北京大学人口、环境与健康研究组的老师和范向华等同学对此文提出的宝贵意见和无私的帮助。

注释:

①《现代交叉科学》第57页。原书在缩写后面注的是中文,英文为作者斟酌。且原文这里将IDE和IDS的译文颠倒了,所以时间的出现不知是否正确。原文为IDE(跨学科调查,1965)IDS(跨学科教育,1990)。

上一页1下一页跳转分页阅读

原文参考文献:

[1]刘仲林.现代交叉科学[M].杭州:浙江教育出版社,1998.

[2]范岱年.顺应自然科学奔向社会科学的强大潮流[J].读书,1981(11):19.

[3]王续琨.交叉科学结构论[M].大连:大连理工大学出版社,2003

[4]钱学森.交叉科学:理论和研究的展望[M]//迎接交叉科学的时代,北京:光明日报出版社,1985.

[5]乌家培.交叉科学发展的原因和途径[M]//迎接交叉科学的时代,北京:光明日报出版社,1986.

[6]王筑生.社会科学与自然科学的交叉——医学人类学[J].思想战线,1996(4):69-74.

[7]刘开云.中国的社会科学更需要奔向自然科学——世纪之交两大科学合流的回眸与反思[J].上海社会科学院学术季刊,1998(3):78-86.

[8]蔡锡兰.分析化学的现状和发展动向[J].南京高师学报,1997(4):41-44.

[9]王大珩.自然科学和社会科学是一个整体,科学中国人[J].2003(11):7

[10]杜俊民.试论学科与跨学科的统一[J].科学技术与辩证法,2000(4):56-59.

[11]国家自然科学基金委员会学科交叉资助问题研究组.学科交叉资助问题研究[J].中国基础科学,1999(2):39-46.

[12]龚育之.不可抗拒的历史潮流[J].科学中国人,2003(11):8-9.

[13]李亚宁,吴维民.科学整体化:从自然科学奔向社会科学[J].软科学,1998(1):3-7.

[14]李学勤.交叉学科与文科的发展[J].科学中国人,2003(11):10-11.

[15]钱三强.迎接交叉科学的时代[M]//迎接交叉科学的时代.北京:光明日报出版社,1986.

[16]吴维民.科学的整体化趋势[M].成都:四川大学出版社,1989.

(原载《北京大学学报》2007年第3期)

结构化因果模型 (SCM) 的运作机制

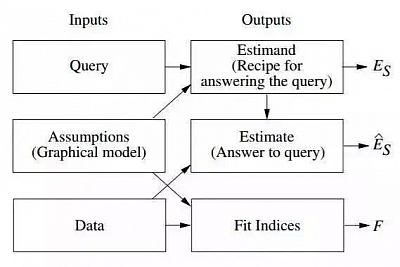

这张图展示了 Judea Pearl 的结构化因果模型 (SCM) 的运作机制,它阐述了如何利用假设、数据和查询来推断因果关系并得到估计值。

输入:

假设 (Assumptions): 通常以图模型的形式呈现,表达了变量之间的因果关系。图中的节点代表变量,边代表因果方向。例如,A 指向 B 表示 A 导致 B。 这部分编码了“我们已知的”信息,即我们对系统因果结构的先验知识。

查询 (Query): 我们想要研究的因果问题。例如,想知道干预变量 A 会如何影响变量 B。这部分编码了“我们想要知道的”。

数据 (Data): 观测数据,包含了变量的取值。用于验证假设并计算估计值。

引擎 (SCM Engine):

SCM 引擎的核心功能是基于输入的假设、查询和数据进行因果推断。

输出:

被估量 (Estimand, E_S): 一个数学公式,它根据假设,提供了一种从任何假设数据中回答查询的方法。它相当于一个“菜谱”,告诉我们如何利用数据来计算我们感兴趣的因果效应。 然而,这个“菜谱”本身并不能直接给出答案,它需要结合实际数据才能使用。

估计值 (Estimate, Ê_S): 结合实际数据后,利用被估量计算出的查询的答案。这是一个具体的数值,是对因果效应的估计。

拟合指数 (Fit Indices, F): 用于衡量观测数据与模型假设的兼容性。如果拟合指数不好,则表明模型假设可能存在问题,需要重新审视。

流程:

将假设、查询和数据输入 SCM 引擎。

引擎根据假设和查询生成被估量。

引擎利用被估量和数据计算估计值。

引擎评估数据与假设的拟合程度,生成拟合指数。

例如:使用 SCM 进行更有效的 GDP 预测,建议以下步骤:

建立因果图: 首先需要构建一个因果图,明确影响 GDP 的主要因素以及它们之间的因果关系。 这需要结合经济学理论和领域专家的知识。 例如,可以考虑以下因素:

投资(例如10年每年总量)

消费 (例如10年每年总量)

政府支出(例如10年每年单量)

净出口 ( 例如10年每年单量)

技术进步 ( 例如10年每年专利拥有单量)

教育水平 ( 例如10年本地区/本市每年本科、硕士、博士拥有量)

人口结构 ( 例如10年每年人口总单量)

国际环境 ( 需要分解开:外贸,高科技、国际友好城市、出国旅游人数)

政策变化 ( 不同行业投入、补贴、产出每年的单量)

这些因素之间也存在复杂的因果关系,需要仔细梳理。

结构方程: 为因果图中的每个变量定义结构方程,用数学公式描述变量之间的因果关系。这些方程需要基于经济学理论和经验数据进行估计。

干预和反事实推理: 利用 SCM 进行干预和反事实推理,模拟不同政策或其他因素变化对未来 GDP 的影响。例如,可以模拟增加政府投资或降低利率对 GDP 的影响。

数据收集: 除了 GDP 数据外,还需要收集因果图中其他变量的数据。数据越多、越全面,模型的预测效果就越好。

模型验证和修正: 使用历史数据对模型进行验证,并根据实际情况不断修正模型的结构和参数。

举例:

假设我们想研究政府投资对 GDP 的影响。我们可以构建一个简单的因果图,其中政府投资是主要原因,GDP 是结果。然后,我们需要收集过去多年的政府投资和 GDP 数据,并估计结构方程中的参数。最后,我们可以利用 SCM 模拟增加政府投资对未来 GDP 的影响。

总结:

使用 SCM 进行 GDP 预测需要深入的经济学知识和大量的相关数据,并需要不断地验证和修正模型。这是一个复杂的过程,但比简单的统计预测更能揭示因果关系,从而提供更有价值的预测结果。 仅仅依靠过去三十年的 GDP 数据,不足以进行有效的因果推断和预测。

总结:

SCM 提供了一个清晰的框架,将因果假设、研究问题和观测数据联系起来,并通过数学方法进行因果推断,最终得到因果效应的估计值及其置信度。 这张图清晰地展现了 SCM 的输入、输出以及内部运作机制,有助于理解因果推断的流程和核心思想。

封闭循环与孤立/独立主义反思

《交叉哲学视域下的封闭循环与独立主义——南柯舟的反思》

引言

在哲学的跨学科发展中,交叉哲学成为一种重要的方法论,意在融合不同的思想体系和学科视角,探讨复杂的现实问题。南柯舟以交叉哲学为基础,深刻审视现代社会中个体的生存状态与思想困境。现代社会中的“封闭循环”和“独立主义”代表了两种截然不同的思维路径:前者表现为社会结构和个人思维的自我重复与固化,后者则倡导个体的自主性与自由选择。两者之间的张力,是当代个体生活中难以回避的哲学难题。

在本文中,我将从交叉哲学的视角分析南柯舟的思想,探讨封闭循环与独立主义之间的冲突与共生关系。通过引入哲学、社会学和文化理论,我们将分析封闭循环如何限制个体的自由选择,以及独立主义在现代社会中的现实困境。

一、交叉哲学的背景与方法论

交叉哲学的概念意在打破哲学的边界,促进不同哲学流派和学科的对话。它强调融合来自不同文化、学科的思想,形成新的理解框架。这种方法在全球化的背景下变得尤为重要,尤其是当代世界中个体、社会和文化之间的关系变得愈发复杂。

交叉哲学在当代思想领域的应用广泛,特别是面对社会中日益复杂的矛盾和困境时,它能够从不同的理论视角中获取洞见。南柯舟的交叉哲学立场恰恰体现在他对现实与虚幻、自由与束缚的深入探讨中。在南柯舟的哲学体系中,封闭循环与独立主义既是一对对立的概念,同时也是交叉发展的两个维度。

二、封闭循环的哲学内涵

封闭循环是一种社会和思想结构,它表现为个体或群体在生活中不断重复同样的行为和思维路径,难以突破固有的框架。这种状态常常伴随着惯性和僵化,个体在封闭的循环中感受到无力与压抑。法国哲学家米歇尔·福柯在其权力理论中谈到了社会通过无形的权力机制构建封闭的循环,个体在这种结构中被限制了行动与选择的自由。

南柯舟通过交叉哲学的方法论反思封闭循环的本质,指出这种状态不仅仅是一种社会现象,更是一种思想的桎梏。在现代社会中,个体往往身处于消费主义、信息爆炸和全球化的巨大压力下,不断陷入自我重复的生活模式中。无论是职场上的循环竞争、生活方式的单调复制,还是思想上的路径依赖,封闭循环在现实中表现得无处不在。

封闭循环带来的一个重要问题是,个体在其中逐渐失去了独立思考的能力和意识。在社会与文化的强烈规训下,个体的生活逐渐成为一种被动的接受与适应,缺少真正的选择自由。尽管个体可能表面上看似自由,但实际上,他们的行为往往是预先设定好的模式。南柯舟指出,这种封闭循环不仅是外在的约束,更是内在思维的一种自我封闭。

三、独立主义的哲学追求

与封闭循环相对立的是独立主义,独立主义主张个体的自由、自主与独立思考。独立主义思想深深植根于启蒙思想,特别是在美国的思想传统中,个体自由被视为社会进步和个体实现的核心价值。在独立主义的视域中,个体应当不受外界的约束,追求自我的发展与实现。

南柯舟在交叉哲学的框架下重新审视独立主义,认为这种思想在现代社会中同样面临诸多挑战。尽管独立主义的理念强调个体的自主选择,但在现代社会中,真正的独立选择往往难以实现。南柯舟指出,现代社会的复杂性和高度的制度化,限制了个体的自由空间。个体即使在追求所谓的“独立”时,往往也面临着来自社会规范和集体文化的强大压力。

独立主义的理想在现代社会中逐渐成为一种乌托邦式的追求。南柯舟通过哲学反思,揭示了独立主义在实践中的困境:个体是否真的能够完全脱离社会结构,独立地进行思考和行动?还是所谓的独立不过是另一种形式的自我欺骗?在现代社会的高度制度化背景下,独立主义的实现变得愈加复杂,个体的自由选择往往被隐性结构所制约。

四、封闭循环与独立主义的张力

封闭循环与独立主义之间的关系是南柯舟哲学中一个重要的议题。封闭循环表现为一种思想和行为的自我封闭,而独立主义则倡导个体的自由与自主。然而,二者在现代社会中并不是简单的对立关系,反而是一种充满张力的共生现象。

南柯舟认为,在封闭的社会结构中,个体追求独立往往是一种反抗循环的尝试。然而,这种反抗并不总是有效。封闭循环本身具有极强的自我维持性,它通过社会规范、文化惯例和思想规训,将个体拉回既定的轨道。即使个体在某些方面实现了形式上的独立,但这种独立往往很难在根本上打破循环的束缚。

另一方面,独立主义的思想追求常常成为一种自我安慰,个体在追求独立的过程中可能陷入另一种封闭,即对自我选择的盲目肯定,而忽略了选择背后可能隐藏的社会和文化限制。因此,南柯舟指出,独立主义本身也可能成为一种新的循环,个体在追求独立时,又逐渐陷入了对独立理念的执着,而难以真正实现完全的自由。

五、交叉哲学的调和路径

南柯舟通过交叉哲学的方法,提出了一种调和封闭循环与独立主义之间张力的可能路径。他认为,交叉哲学不仅仅是一种学术上的方法论,更是一种思想上的开放态度。通过跨学科、跨文化的对话与融合,交叉哲学能够帮助个体突破封闭的思维框架,从多元的视角审视自我与社会之间的关系。

交叉哲学为调和封闭循环与独立主义提供了一条新的道路,它强调在不同文化与思想之间进行对话,找到打破封闭的可能性。南柯舟认为,个体在面对封闭社会结构时,可以通过交叉哲学的方法,寻找不同思想体系中的突破口,从而打破循环的束缚。同时,个体在追求独立时,也应当保持对自身所处社会和文化环境的反思,避免将独立主义变成一种新的封闭。

六、结论

南柯舟的交叉哲学为我们理解封闭循环与独立主义之间的复杂关系提供了新的思维方式。通过打破单一哲学体系的封闭性,交叉哲学为现代个体提供了新的可能性,使他们能够在封闭与独立之间找到平衡。在全球化与高度制度化的现代社会中,封闭循环与独立主义的冲突无处不在。通过交叉哲学,我们可以在多元的文化与思想体系中找到调和的路径,从而为个体的自我实现与社会进步提供新的启示。

交叉性与智库

为什么交叉性对智库很重要:PAC 的反思

作者:Varsha Pillai 18 六月 2019

本文最初于 2019 年 5 月 28 日发表在智库倡议组织的博客上。

作为印度公共事务中心 (PAC) 的女性智囊团,我有兴趣在我们工作的各个方面推进关于性别的讨论,因此我一直在研究各种身份与性别相交的方式,以加深权力失衡并加剧不平等。在这篇博文中,我回顾了我与 Think Tank Initiative 的资助者和智库就交叉性进行的讨论。

“交叉性”一词通常用于捕捉这样一种观点,即除了性别之外,个人经历还由种族、阶级、种姓和性取向等因素定义,这些因素本身是由社会权力系统决定和塑造的。了解交叉性对于努力实现联合国可持续发展议程的目标 5 至关重要,该目标呼吁继续采取行动减少性别不平等并赋予女性权力。作为一个新兴的概念,交叉性并不认为身份是相互独立的,而是相互关联的身份。这些身份在个人层面和系统层面的互动会产生不同的社会、经济和政治结果。为了解决和有效解决发展问题的相互关联性,智库必须将交叉视角应用于他们所做的工作以及他们如何做。

交叉性很重要,因为它考虑到了权力通过身份发挥作用的不同方式、压迫的不同产生方式以及它采取的形式。对于真诚地鼓励组织内员工、想法和观点多元化的智库来说,了解这些交叉点至关重要。智库无法逃避自身组织和公共政策空间内的权力结构和其他复杂性(即种族、阶级、种姓和性取向)——事实上,如果他们想通过其研究领域和组织过程实现转型,他们必须通过谈判解决这些复杂性。

在印度的背景下,交叉性意味着什么?它是否有助于理解我们身份的断裂本质,还是会使研究变得比它需要的更复杂?种姓身份和性别在印度背景下的发展实践中起着至关重要的作用。权力结构(以及因此的边缘化)反映了这些社会类别,紧随其后的是阶级等级制度和获得正当程序的机会。如果不考虑这些维度,研究会更简单,但如果没有它们的纳入,研究将在很大程度上保持单维,无法反映它试图理解的现实。

作为试图改变他们所嵌入的系统和社会结构的组织,智库需要将交叉性作为一个研究主题和通过他们自己的实践来努力解决。

我在智库社区中关于这个话题的讨论带来了有趣的见解,我在下面列出了其中一些:

交叉性可以捕捉到不平等的生活现实和结构性本质:在目前正在发展的发展话语中,交叉性等概念明确关注人。即使是 SDG 议程和“不让任何一个人掉队”的承诺也承认这一点,即使它没有提到“交叉性”这个词。交叉性有效地概括了多样性和边缘化:智库需要捕捉受压迫和边缘化密切影响的生活经历的多样性,尤其是由此产生的身份的不同维度,因为这些概念与现实世界的权力密切相关交叉性对包容性和公平性提出了明确的立场: 如果智库从包容性和公平的角度来看待发展实践,就不能再忽视交叉性。如果从各个角度将系统和社会结构作为研究主题以及在智库的内部系统和实践中看待,就可以更好地理解排斥和不平等的模式及其如何发挥作用。

出于各种原因,智库采取交叉方法开展工作是谨慎的做法,无论是通过研究、宣传还是公众参与,以保持相关性和真正有效。

作者要感谢以下对交叉性主题的见解:

Seema Bhathia-Panthaki 博士 (IDRC)、Shannon Sutton 博士 (IDRC) 和 Gurucharan Gollerkeri (PAC),他们帮助构建了这篇文章。

学科交叉与交叉科学的意义

学科交叉与交叉科学的意义

文章来源:中国科学院院刊发布时间:2005-04-05

学科交叉是“学科际”或“跨学科”研究活动,其结果导致的知识体系构成了交叉科学。自然界的各种现象之间本来就是一个相互联系的有机整体,人类社会也是自然界的一部分,因而人类对于自然界的认识所形成的科学知识体系也必然就具有整体化的特征。科学史表明,科学经历了综合、分化、再综合的过程。现代科学则既高度分化又高度综合,而交叉科学又集分化与综合于一体,实现了科学的整体化。

学科交叉点往往就是科学新的生长点、新的科学前沿,这里最有可能产生重大的科学突破,使科学发生革命性的变化。同时,交叉科学是综合性、跨学科的产物,因而有利于解决人类面临的重大复杂科学问题、社会问题和全球性问题。

在新时期里,中国需要加速发展科学和技术,其中要大力地提倡学科交叉 ,注重交叉科学的发展。因而,提出并解决交叉科学难题就具有重大的意义。

一 科学知识体系具有整体化的本质特征

在古代科学时期,人类只能直观地认识自然界,并将所获得的知识包罗在统一的古代哲学之中。这时,虽然从直观上对自然界的认识是综合性的,但还仅是对现象描述、经验总结,有时还带有思辨性和猜测性,因而不可能深刻揭示自然界各种现象之间的相互联系。

在近代科学时期,人类已能对自然界进行系统的观察、比较精确的实验,并初步建立起严密的逻辑体系。科学开始分化,形成了相当精细的专门学科,这与古代科学综合的整体认识相比较,确实有了很大的进步。但是,事实上,这种分化脱离了自然界综合的抽象,不足以真正认识自然现象的全部内在联系。

在现代科学时期,科学的发展把分化与综合紧密地联系起来了,把人为分解的各个环节重新整合起来了。物理学家、量子论的创始人M·普朗克也深刻地认识到:“科学是内在的整体,被分解为单独的部门不是取决于事物的本质,而是取决于人类认识能力的局限性。实际上存在着由物理学到化学、通过生物学和人类学到社会科学的链条,这是一个任何一处都不能被打断的链条。”

在100多年里,始终勃兴的交叉科学,包括边缘科学、横断科学、综合科学和软科学等,消除了各学科之间的脱节现象、填补了各门学科之间边缘地带的空白、将条分缕析的学科联结了起来、综合运用多种学科的理论和方法研究复杂的客体,从而才真正能够实现科学的整体化。

二 学科交叉导致众多交叉科学前沿

学科交叉的方式多种多样;交叉的跨度,日益增大;交叉的层次,不断加深。学科交叉是众多学科之间的相互作用,而交叉形成的理论体系,构成交叉学科;众多交叉学科构成了交叉科学。

学科交叉是学术思想的交融,实质上,是交叉思维方式的综合、系统辩证思维的体现。自然界现象复杂、多样,仅从一种视角研究事物,必然具有很大的局限性,不可能揭示其本质,也不可能深刻地认识其全部规律。因此,惟有从多视角,采取交叉思维的方式,进行跨学科研究,才可能形成正确完整的认识。著名物理学家海森伯认为:“在人类思想史上,重大成果的发现常常发生在两条不同的思维路线的交叉点上。”1986年,诺贝尔基金会主席在颁奖致词中说:“从近几年诺贝尔奖获得者的人选可明显看到,物理学和化学之间,旧的学术界限已在不同的方面被突破。它们不仅相互交叉,而且形成了没有鲜明界限的连续区,甚至在生物学和医学等其它学科,也发生了同样的关系。”1953年,DNA双螺旋结构的重大发现就是化学家 L.C.波林、生物学家J.D.沃森、物理学家F.H.C.克里克、R.富兰克林和M.H.F.威尔金斯等合作的结果。这些表明,在多学科之间、多理论之间发生相互作用、相互渗透,形成了“科学键”,从而能开拓众多交叉科学前沿领域,产生出许多新的“生长点”和“再生核”,如粒子宇宙学、生物物理化学、生物数学、太空科学、环境科学、科学伦理学、系统科学、自然社会学和社会自然学等。迄今,交叉学科的数量已达2 000多门之多,其中许多都是交叉科学的前沿。

三 有利于综合性地解决人类面临的重大

问题

交叉科学是自然科学、社会科学、人文科学、数学科学和哲学等大门类科学之间发生的外部交叉以及本门类科学内部众多学科之间发生的内部交叉所形成的综合性、系统性的知识体系,因而有利于有效地解决人类社会面临的重大科学问题和社会问题,尤其是全球性的复杂问题。这是交叉科学所能发挥的社会功能。

在社会发展中,人类会遇到诸如人口、食物、能源、生态、环境、健康等问题,这仅靠任何单一门学科或一大门类科学都不能有效地解决,而惟有交叉科学最有可能解决。一个国家的发展战略、总方针、总政策的制定,有关政治、军事和经济等重大决策,都最需要综合性的知识,可以说,几乎要遍及所有学科的系统性知识。若只靠经验性的和局部的知识,进行随机性和盲目的决策,就必然会产生失误,而决策的失误是最大的失误。社会可持续发展也涉及到众多学科知识,而交叉科学也能为其提供可靠的科学依据。

国家重大工程系统的设计、论证、实施、评价等也必须综合地运用交叉科学。交叉科学的发展也促进了技术交叉和集成,进而使技术高度综合化和集成化,形成了现代宏大的技术体系。

四 中国更要加强科学交叉和交叉科学

在中国科学发展中,学科交叉与交叉科学显得相对滞后。在较长时期里,自然科学、社会科学、人文科学等之间存在着不可逾越的鸿沟,而科学发展、社会进步、经济发展等却都需要各门类科学、各门学科之间交叉、渗透和融合。

自20世纪80年代以来,科技界、政府科教管理部门开始从科学概念、科学政策、科学管理上重视,以弥合这些鸿沟,特别是,中国老一辈的科学家为此做出了巨大的努力;中国科协所属的一些学会、研究会也起到了很大的促进作用。在中国科学院知识创新工程试点中、在国家自然科学基金和科技部的计划中,都正在大力地加强推进学科交叉和交叉科学。

为了在中国科学中增强学科交叉和交叉科学,要有一系列重大的变革:在科学发展战略布局中,强调交叉科学与非交叉科学并重,为了改变交叉科学落后状态,目前应更强调交叉科学的发展;在科学政策上,应引导和鼓励从事交叉科学研究;在组织管理上,应特别重视交叉科学的发展,甚至在具体科研项目、课题中,优先支持学科交叉与交叉科学;营造有利于学科交叉和交叉科学发展的环境,在科学共同体中形成一种鼓励交叉的学术氛围;在新的科学发展时期,在中国科学院学部结构改革中,也应重视交叉科学应有的地位;要培养能适应学科交叉和交叉科学发展的宏大的科学家队伍。因为没有某一门专门学科的研究可以仅靠本专门学科单科独进方式可以深入下去。为此,应提倡对大学生、研究生的科学教育,加强跨学科教育。

中国近代科学主要从西方输入,虽经二三百年的发展已进入现代科学时期,但仍比较落后。 要加速中国科学的发展,必然要从社会环境和文化背景上进行反思,以改变学科分隔的陈旧观念、思维方式和价值观念,积极鼓励学科间交叉和交叉科学的发展。

五 提出交叉科学难题的重大意义

《21世纪100个交叉科学难题》一书中选录了120多位科学家提出的100个交叉科学难题,这对于我国增强学科交叉和交叉科学有着重要的推动作用。我们需要一大批积极分子来开拓交叉科学前沿研究,我国的科技政策更要引导和支持这些比较易于产生重大原始创新的前沿研究。

在科学研究的经历中,伟大的科学家爱因斯坦形成了重要的思想:“提出一个问题往往比解决一个问题更为重要,因为解决一个问题也许是一个数学上或实验上的技巧。”他正是提出了解决牛顿力学体系中存在的问题或矛盾而建立了相对论。伟大的数学家希尔伯特指出:“只要一门科学分支能够提出大量问题,它就充满着生命力,而问题缺乏则预示着独立发展的衰亡或中止。”在1900年,他就提出了23个数学问题,从而对20世纪数学的发展起了重大的推动作用。许多科学哲学家都认为,科学问题是科学发现的逻辑起点,一切科学研究、科学知识的增长就是始于问题和终于问题的过程;旧的问题解决了,又引入了新的、更深刻的问题……因此,善于和勇于提出科学问题,用科学批判和理性质疑的科学精神去审视旧的科学问题,充分发挥创新性的想象力去提出新的科学问题,尤其是提出大跨度、综合而复杂的重大交叉科学难题就显得更有意义了。

- 索引:本文引自中国科学院

董斌开创新学说:“泛资源理论”理论的诞生和建立背景

背景理论引述与总结部分

很多智能理论都有其局限性,在当代思维科学发展到现在以来,有人提出了人类智能的横向解析方法,如,世界著名发展和认知心理学家霍华德·加德纳提出的多元智能理论(Multiple Intelligences);有人提出了人类智能的纵向解析方法:整合性思维(Integrative Thinking),如,加拿大多伦多大学罗特曼管理学院院长罗杰· 马丁。也有人提出了九种智能量化学说,如情商、智商等等。但如何整合这些思维方法科学为人类使用,我提出了第十种商数:“即Pan-resource Quotient”,即泛资源商数,目前,这一商数可以用来测量量化一个人的泛资源思维能力。

什么叫横向解析呢?我认为,对能力的分析,从面开始到每一点,叫做横向分析。相反,从点(某种特殊能力)开始到整个面,叫做纵向分析。

1,人类智能的横向解析:多元智能理论(Multiple Intelligences)

1983年,世界著名发展和认知心理学家霍华德·加德纳(Howard Gardner,1943~)出版了他的《智力的结构:多元智能理论》一书,书中第一次对“多元智能理论”作了详细阐述。他将人类的智能类型分成8种,1、言语—语言智能(Verbal-linguistic intelligence);2、音乐—节奏智能(Musical-rhythmic intelligence);3、逻辑—数理智能 (Logical-mathematical intelligence);4、视觉—空间智能 (Visual-spatial intelligence);5、身体—动觉智能 (Bodily-kinesthetic intelligence);6、自知—自省智能 (Intrapersonal intelligence);7、交往—交流智能 (Interpersonal intelligence);8、自然观察智能 (Naturalist intelligence)。

2,人类智能的纵向解析:整合性思维(Integrative Thinking)

2007年秋,加拿大多伦多大学罗特曼管理学院院长罗杰· 马丁出版了他的《整合性思维:成功领导人的思考方式》,提出了从问题系统的整体框架出发,是成功领导人的思考方式,即整合式思维。这是迄今为止,对于人类智能的纵向解析著作,符合人类思维结构的多样化,在这里我提出一个新的名词“战略力”来描述这个概念。

罗杰• 马丁提出的整合式思维,这是迄今为止,对于人类智能的纵向解析著作,符合人类思维结构的多样化,在这里我提出一个新的名词“战略力”来描述这个概念。战略力是领导者用远见的眼光和思考把握全局与整体态势的能力。

3,智能量化学说

1.智力商数 IQ

Intelligence Quotient:是对人智力水平的一种表示方式,它代表一种潜在能力,提供记忆、 运算、 问题解决等生存必备的能力,也就是智力测验所测出的数值。

2.情绪商数 EQ

Emotion Quotient:此商数乃指面对多元的社会变化冲击,情绪的稳定程度。商数愈高者表示承受变动的能力愈强,不但顺应变化的环境,同时可以调适环境,进而创造环境的一种积极面情绪。

3.判断商数 JQ

Judgment Quotient:好的分析将会有好的判断,否则就变成妄断或赌注。因此要培养好的判断商数,则需从分析能力培养起。如果有好的判断,决策较不易出错。未来是与时间竞赛,因此要做出好的决策,就须依赖高的判断商数了。

4.逆境商数 AQ

Adversity Quotient):逆境商数就是当个人或组织面对逆境时, 以其方式对逆境的不同反应。一个人AQ愈高,愈能弹性地面对逆境,积极乐观,接受困难及挑战,愈挫愈勇,终究表现卓越。相反,AQ低的人,则会感到沮丧、迷失,处处抱怨,逃避挑战,缺乏创意,往往半途而废,终究一事无成。

5.创意商数 CQ

Creation Quotient:与众不同皆创意,生活中的各种事务处理、工作中各种问题的解决,能有新的方式、新的点子,且处理的效果比其它旧有的方式为佳。这种新点子、新方法产生的能力称为创意商数。

6.健康商数 HQ

Health Quotient:健康商数包括身心状态,对健康知识的了解与生活习惯的适当性等,即『身心的健康』程度愈高者,商数愈高。『健康知识认知』愈正确者商数愈高,『生活习惯』佳者,商数则愈高。此三项常会交互影响,任何一项朝正向发展,将可影响其它两项往正向发展。要维持高的健康商数,则需时时检验身心状态,多吸收相关知识并维持良好的习惯。

7.理财商数 FQ

Finance Quotient:不同的人有不同追逐财富的方式,但如何衡量一个人的理财能力呢? 理财商数提供了一个新的方向,来衡量一个人的理财能力和创造财富的智慧。它是指一个人在财务方面的智力,是理财的智慧。理财商数包括两方面的能力: 一是正确认识金钱及金钱规律的能力;二是正确使用金钱及金钱规律的能力。

8.精神商数 SQ

Spiritual Quotient:人除了以肉体方式存在之外,还有心理、情绪、社交、智性等层面的存在,最重要的是灵性(Spiritual)的存在。一个人快乐不快乐、成功不成功、健康不健康,跟 IQ 往往关系不大,跟EQ 的关系也不一定密切(EQ 爆棚者未必都快乐、成功、健康),但是跟 SQ的关系最直接——SQ 高,生命最快乐、最成功、最健康。

9.发展商数 DQ

Development Quotient:发展代表开发与展现,是一种生成演变的能力,发展商数乃表示,一个人促使物态或事态转变的能力,这种能力也是人类社会进步的泉源。事态物态不断转化与变化,可以交织出新的社会环境,所以发展商数愈高的人愈有办法去改变环境进而创造环境。

泛资源理论的诞生

Pan-resource Theory

董斌原创

概述

泛资源理论,Pan-resource Theory 即截至目前为止我所创研出的8PAN理论(Eight-Pan理论) 。泛资源理论将以1,人类智能的横向解析:多元智能理论(Multiple Intelligences)为横向解析坐标,以,2,智能量化学说为整合元素。 以3,人类智能的纵向解析:整合性思维(Integrative Thinking)为纵向培养坐标。致力于解析和培育人类个体的“泛资源商数”,即Pan-resource Quotient,即 第十商数。

现存世界上的资源从形态上看有虚拟资源和有形资源;从类型上看有信息资源、物质资源、货币资源等资源类型。在金融和证券产品的意义上,泛资源产品涉及能源和资源以及可控能源和资源消耗产品。如新能源、节能产品、节能材料,节能设备,战略物资等。一般意义上,自然资源指的是不可再生性的自然物质,如有色金属矿和非金属矿、能源类如石油、煤炭天然气、可燃冰等自然能源。

这里所指的泛资源,综合了现存社会的有形和无形资源。如:疆域、空间、物质、知识、信息、学科、科学、关系、能力、智慧等等概念。

一,泛国民(Pan-National),超越民族的。

二,泛国家(Pan-States),超越国家的。

三,泛信息(Pan-Information),多种信息资源渠道的。

四,泛知识(Pan-knowledge),多种知识交融的。

五,泛区域(Pan-Regional),跨区域协作的。

六,泛学科(Pan-Interdisciplinary),多种学科知识碰撞的。

七,泛关系(Pan-Partnership),多种战略战术关系的。

八,泛渠道(Pan-Channel),多种渠道的。

九,泛资源 (Pan-resource),跨资源类型的合作、共享、共赢、互利。

“泛资源” 模式企业管理

“泛资源” 企业模式管理,是指能够被企业占有和利用,为企业创造经济价值的,能够提升企业核心竞争力的,具有战略发展意义的所有管理资源,也即对广义资源的管理,它不仅包括一般意义上的对自然资源的管理,而且还包括对社会资源的管理。以 “泛资源” 模式管理的企业,能够利用企业在“泛资源”方面的优势,随着核心竞争力的发掘和资源价值的提升,企业在发展过程中将拥有更强的竞争能力,从而获得更好的发展空间、更高的利润水平,为股东带来更好的业绩回报。

泛资源模式企业管理需要高度的团队默契。管理学上的“魁特奈特主义者”认为,团队默契必须通过优化组合来完成。在管理学上,可以把“优生学”视为优化领导者组合的一种组织行为学行为,在领导层架构开始就通过高效的、合理的、有效的选择性HR程序行为完成。Francis Galton是一个“魁特奈特主义者”,在1883年《人类才能及其发展的研究》一书中首创“优生学”这一术语,建议在具有更合意条件的男女之间进行婚配。

“泛资源” 企业模式管理,必须分析能够被企业占有和利用的社会资源和自然资源,使其提炼上升为核心竞争力。其标准为,1,为企业创造经济价值的;2,能够提升企业核心竞争力的;3,具有战略发展意义的。

“泛资源” 企业模式管理,必须能够利用企业在“泛资源”方面拥有的优势。使其随着核心竞争力的发掘和资源价值的提升,在企业发展过程中获得更强的竞争能力。

以泛资源理念运作的成功公司:

泰国泛资源私人有限公司

于1987年开始运作。产业在泰国已成功连续3年排在同行业第一。

宗旨:通过更有效和高效率的加强管理和团队努力的联合应用产生最大营销效果。

新加坡泛资源保险集团

在1993年开始运作。

宗旨:在这个科技时代,拥抱技术,改善工作流程、提取最高效率,实施以时间的承诺,和财务资源支持,发挥真正的人力资源功能和扩展支持能力, 以最佳做法和正确的价值观,用新技术配合卓越服务,不停的努力,通过经常性的对话保持与客户联系,知道合作伙伴和我们的朋友在那里,并听他们能告诉我们什么,使我们成为一个优秀的专业公司,

泛资源理论的应用和适用范围:

1,社会事务中的泛资源理论支持;2,社会事件中的泛资源管理;3,城市的泛资源管理、4,体育事业的泛资源管理;5;政治事务中的泛资源管理;6,财务配置的泛资源管理;7学习型社会的泛资源管理;8,自然环境和人文环境的泛资源管理。等等。

一, 目录

社会事务中的泛资源理论支持

在社会性事务中,例如国际社会事务,国内社会事务,个人事务,完全可以借用泛资源模式实现集团或个人的资源管理,并使这种过程电子信息化。。

社会事件中的泛资源管理

例如:汶川地震,这个事件,本身已经成为超越民族的、超越国家的事件,得到了超越民族的、超越国家的世界各国各民族的支持,在科学界,也通过多种信息资源渠道、多种知识交融、多种学科知识碰撞的的去研究阐释地震次生人文、自然、资源问题,并大量的整合全方面的资源为国家抗震救灾所利用。

近年来,对于 泛资源背景下的社会体育资源协同观 、 泛资源背景下的社会事件资源协同观 、泛资源整合的泛产品构成与开发研究逐渐成为国际学界关注的边缘学科项目。

城市的泛资源管理

经营城市作为一种新的城市发展模式,它是一种泛资源,基础设施资源、产业资源。以经营城市的视野规划城市,以经营城市的手段开发、建设城市,以经营城市的方式管理城市,将使城市真正实现率先、协调、科学地持续发展。

Marketing a city, as a new developmental mode of cities, is a pan-resource, an infra-structure resource, an industrial resource, where a city is designed in the perspective of marketing it, a city is exploited and built by means of marketing it, a city is run in the mode of marketing it, which will really make the city take the leading place in development, and its development will be steady and coordinative.

体育事业的泛资源管理

根据我国社会体育资源利用的现状,充分发挥现存社会体育资源整体效应的理念,转变传统的社会体育资源利用观念与管理模式,确立泛资源观的社会体育资源认识论基础,实现现有各类社会体育资源利用的协同与管理主体的协同,使社会体育资源利用者、管理者和开发者建立良性互动、协调互应的资源管理与利用模式;以体育本体类资源开发利用为主体,实现有形资源与无形资源、本体类资源与可利用类资源的有机整合。

According to the present Chinese situation of utilizing social sports resources,it put forward the idea that in order to give full play to the entire effect of the existing social sports resources,it's necessary to renovate the traditional concepts of utilizing social sports resources and management model,establish the epistemological foundation of social sports resources of the pan-resource outlook,realize the synergies of the utilization of various existing social sport...

政治事务中的泛资源管理

例如:政党政治中的“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”

long-term coexistence, mutual supervision, sincere treatment with each other and the sharing of weal or woe

财务配置的泛资源管理

与泛资源的概念相适应,财务所配置的资源应是“泛资源”。随着科技进步和经济发展,硬财务资源在企业发展中的作用和相对价值趋于下降,而软财务资源的作用和相对价值趋于上升。因此,财务总监在企业理财时应在尊重硬财务资源在整个泛资源系统中的作用的同时,还要重视软财务资源的战略作用,及其对硬资源的调控作用。

指学习者自己运用搜索引擎直接上网收集资料。基于信息形态与网络的学习资源能为学习者提供图文音像并茂的、丰富多彩的交互式人机界面,能为学习者提供符合人类联想思维与联想记忆特点的,按超文本结构组织的大规模知识库与信息库,因而易于激发学习者的学习兴趣与创新思维,促进学生探索式学习,从而有可能使学习者真正达到主动建构知识的意义,实现获取知识,自我更新甚至创造新知识的目标。通过信息技术建立便捷的社会互动和交流平台,实现自主创新学习。

自然环境和人文环境的泛资源管理

自然环境和人文环境泛资源管理的有效性协作

哈佛大学环境中心的【泛资源环境管理】观念:哈佛大学环境中心( HUCE )鼓励有关环境和人类社会之间的很多的相互作用的研究和教育。该中心利用其实力,在整个大学,从学院的学者和学生,从社会学学者到教师与研究人员,在不同领域作出着显著的智慧贡献,包括化学,地球与行星科学,工程和应用科学,生物学,公众健康及医药,政府行为,商业行为,经济,宗教,和法律方面。环境是当今最迫切面对的问题,我们的自然环境十分复杂,往往需要从不同的学科,由不同学科的精英学者和从业人员、学者间的协同调查研究来进行,哈佛大学环境中心( HUCE )基于哈佛大学,为提高环境质量进行着卓越的环境研究。

三,泛资源理论评价

科学全息预测学创始人、泛资源理论创始人、国际东西方大学研究员董斌预言,后信息化社会的未来世界,整合全球智慧和全部资源加以利用,必将成为世界潮流,超越约翰·奈斯比特(John Naisbitt)的大趋势预言。

泛资源理论将在未来对全球发挥重大作用。根据泛资源理论分析,目前威客的众包模式和美国InnoCentive“赏金公司”的“在线点子市场”就是这一理论运用于实践的市场延伸。

威客的众包模式就是企业利用互联网来将工作分配出去、发现创意或解决技术问题,一位研究众包的资深人士称,这种模式颇有众人拾柴火焰高的味道。比如,运动时尚领跑者耐克,过去是邀请巨星拍摄球鞋广告,而现在变为通过网站等新媒体召集运动爱好者,让他们将自己的运动过程拍成DV,最终由耐克公司挑选其中的片断作为耐克的主打广告来发布出去,由此来获得宣传效果。

美国InnoCentive“赏金公司”。“赏金公司”如同一个“在线点子市场”。它的命名,来自创新(Innovation)和激励(Incentive)的英文缩写。从2001年建立至今,它已经吸引了100多家公司和组织在此注册,其中2/3来自美国,1/3来自欧洲,主要是大型跨国企业,如宝洁、波音、道琼斯指数公司、杜邦、雀巢普瑞纳(NestlePurina)等,还有一些非盈利性组织,如洛克菲勒基金会。

开放分类:

科学,信息管理,管理学,边缘科学

董斌/文

发布于 《价值中国 研究综合》由 董斌 在 2010-08-01 17:48:03

对独立学者自主智库的援助计划

本项目旨在为中国独立学者南柯舟先生的完全独立智库提供学术与资金支持。该智库以严格的知识自主性为核心特征,运作完全独立于外部干预,坚决避免对主流叙事的盲目附和。其分析框架植根于独创性研究方法论,所产出的预测性洞见具有卓越的学术与战略价值。

根据中文百科转述:所谓独立学者,不隶属于任何官方、高校或法人机构的具有一定水平的专业研究人员。并享有职业自由,更表现为思想独特而纯粹,不以某组织利益为研究导向。

当然,这并不是说“独立学者”自己买单,就高人一等,就牛皮哄哄。恰恰相反,这正说明“独立学者”处境艰难,一举一动都需要成本核算,无论在公共文化圈,还是学术界,他们都是处于边缘化地位,处于“弱势”圈层的。本段来自{中文百科}。

International Support Initiative for Fully Independent Chinese Scholars

This program is dedicated to advancing the work of Chinese scholars who maintain complete intellectual independence, free from institutional or ideological constraints. By fostering original research, interdisciplinary collaboration, and globally accessible knowledge production, the initiative aims to amplify rigorous academic voices that prioritize truth-seeking over conformity. Support includes funding, international networking, and platforms for disseminating insights of critical scholarly and societal relevance.